Die SARS-CoV-2-Pandemie dauert nun schon über ein Jahr an. Monat für Monat gibt es neue Erkenntnisse und wissenschaftliche Studien, die uns helfen, uns besser in dieser „neuen Realität“ zurechtzufinden. In letzter Zeit haben Wissenschaftler bestätigt, dass das Coronavirus in geschlossenen Räumen am effizientesten übertragen wird. In Deutschland haben Forscher der Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) die Regierung mit einem Appell aufgefordert, Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen zu ergreifen. Wir haben uns diese Empfehlungen genauer angesehen.

Das offizielle Dokument der GAeF-Wissenschaftler basiert auf der nachgewiesenen Erkenntnis, dass Infektionen mit SARS-CoV-2 fast ausschließlich in geschlossenen Räumen auftreten. Im Freien verbreitet sich das Virus wesentlich seltener, und es kommt kaum zu sogenannten Cluster-Infektionen. Wissenschaftler betonen, dass Wohnungen, Häuser, Schulen, Großveranstaltungen oder Busfahrten die Hauptumgebungen sind, in denen das Infektionsrisiko stark ansteigt. Sie fordern mehr Aufklärung in der Öffentlichkeit sowie besseren Schutz in öffentlichen Gebäuden und geschlossenen Räumen.

Die Autoren des Berichts äußern ihre Besorgnis – eine Ansicht, die wir teilen –, dass das Wissen darüber zu langsam verbreitet wird und wissenschaftliche Erkenntnisse in der öffentlichen Debatte zu selten berücksichtigt werden. Daher möchten wir die wichtigsten Schlussfolgerungen der Gesellschaft für Aerosolforschung vorstellen. Was können wir tun, um uns, unsere Angehörigen und Kollegen zu schützen, und welche Rolle spielen dabei Luftreiniger?

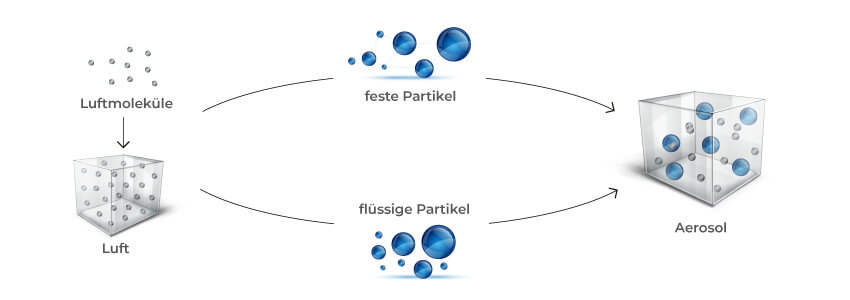

Studien haben bereits bestätigt, dass Viren unter anderem durch Aerosolpartikel verbreitet werden. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Luft und darin verteilten festen oder flüssigen Partikeln. Ihre Größe variiert zwischen 0,001 und 100 Mikrometern (zum Vergleich: menschliches Haar hat einen Durchmesser von 20 bis 80 µm). Da sich Aerosole ständig neu bilden, sich in der Luft verteilen und ihre Aggregatzustände ändern, sind sie sehr dynamisch. Sie können über große Entfernungen getragen werden und sich je nach Masse entweder lange in der Luft halten oder auf Böden und Möbeln absetzen. Ein Erwachsener atmet täglich etwa 100 Milliarden dieser Partikel ein.

Man sollte sich bewusst sein, dass jeder von uns Aerosolpartikel ausstößt – nicht nur beim Husten und Niesen, sondern auch beim Sprechen und Atmen. Bei einer mit dem Virus infizierten Person können diese Partikel das Virus enthalten. Es ist wichtig zu betonen, dass das SARS-CoV-2-Virus kleiner ist als die ausgeatmeten Aerosoltröpfchen – es misst zwischen 0,06 und 0,14 Mikrometer. Dies hat große Bedeutung für seine Verbreitung. In geschlossenen Räumen können sich Aerosolpartikel auf Oberflächen absetzen und sich ansammeln, während ihre Bewegung eingeschränkt ist. Dies stellt eine besondere Gefahr für anwesende Personen dar, weshalb Maßnahmen zur Reduzierung ihrer Konzentration ergriffen werden sollten.

Wie kann man das Infektionsrisiko in Innenräumen reduzieren? Die Wissenschaftler der Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) betonen die Bedeutung des Abstands. Je weiter eine Person von einer infizierten Person entfernt ist, desto mehr verdünnen sich die ausgeatmeten Viren, wodurch das Infektionsrisiko sinkt. Dies ist besonders in geschlossenen Räumen wichtig, wo die Luftzirkulation begrenzt ist. In solchen Räumen sollte der empfohlene Mindestabstand deutlich erhöht werden, insbesondere bei längeren Aufenthalten – eine besonders relevante Information für Büroangestellte, die aus dem Homeoffice zurückgekehrt sind.

Die ausgeatmeten Aerosolpartikel sind relativ groß, da sie mit Feuchtigkeit gesättigt sind. Das bedeutet, dass sie bereits von einfachen, nicht-medizinischen Mund-Nasen-Masken zurückgehalten werden können. Allerdings schrumpfen diese Partikel in geschlossenen Räumen mit der Zeit, sodass ein wirksamerer Schutz erforderlich ist. Wissenschaftler heben daher die Bedeutung von Schutzmasken mit FFP2-, N95- oder KN95-Filtern hervor. Um sowohl den Träger als auch das Umfeld zu schützen, sollten Masken ohne Ausatemventil gewählt werden.

Das offizielle Dokument der GAeF enthält auch ein Kapitel zu Plexiglas-Schutzscheiben. Gesichtsschutzvisiere sind weitgehend wirkungslos, wenn sie ohne zusätzliche Masken getragen werden. Sie bieten keine Filterung, sodass Aerosolpartikel ungehindert um die Schutzscheibe strömen können. Warum werden sie dann in Geschäften, öffentlichen Einrichtungen und – was besonders wichtig ist – im medizinischen Bereich verwendet? Visiere bieten zusätzlichen Schutz für die Schleimhäute der Augen vor Infektionen. Sie schützen nur vor großen Tröpfchen und sollten nicht als Ersatz für Masken verwendet werden, da sie diese Funktion nicht erfüllen.

Wissenschaftler betonen, dass im Freien (sofern Mindestabstände eingehalten werden und/oder Menschen ihre Masken korrekt tragen) praktisch keine Infektionen durch Aerosole stattfinden. In geschlossenen Räumen kann das Infektionsrisiko ebenfalls erheblich reduziert werden, indem für eine gute Belüftung gesorgt wird, sodass ausgeatmete Luft durch frische Außenluft ersetzt wird. Dazu kann Querlüftung, häufiges Lüften oder dauerhaft geöffnete Fenster genutzt werden – die Effektivität dieser Maßnahmen ist vergleichbar. Zudem können CO2-Sensoren eingesetzt werden, um anzuzeigen, wann eine Belüftung erforderlich ist (spätestens bei Werten über 1000 ppm CO2). Sie sollten jedoch nur als Orientierung dienen, da eine Infektion auch bei optimalem CO2-Gehalt durch direkte Nähe zu anderen Personen möglich ist.

Eine bewährte Methode zum Schutz vor Viren in geschlossenen Räumen sind Luftreiniger – Wissenschaftler empfehlen Modelle mit hoher Luftdurchflussrate. Das GAeF-Dokument hebt hervor, dass wirksame Geräte genau auf die Raumgröße abgestimmt sein müssen. Zudem können fest installierte Lüftungssysteme mit eingebauten Filtern eine sinnvolle Ergänzung sein.

Der Schutz vor Viren in geschlossenen Räumen basiert in erster Linie auf einem kontinuierlichen Luftaustausch. Der in der GAeF-Studie veröffentlichte Artikel empfiehlt daher, Luftreiniger mit einer hohen Luftdurchflussrate zu wählen. Diese sorgen nicht nur für eine höhere Effizienz, sondern auch für Energie- und Kosteneinsparungen. Welche Modelle empfehlen wir?

Eine der hochwertigen Neuheiten ist der Sharp UA-KIL80E-W Luftreiniger, der mit einer hohen Luftdurchflussrate von 498 m³/h überzeugt. Er zeichnet sich durch einen gut durchdachten Luftauslass aus, der es dem Gerät ermöglicht, Schadstoffe auch aus den unteren Bereichen des Raumes effizient zu entfernen. Er ist mit einem HEPA H13-Filter ausgestattet, der eine Effizienz von bis zu 99,97 % erreicht. Zudem verfügt er über eine leistungsstarke Plasmatechnologie zur Neutralisierung von Mikroorganismen. Der Luftreiniger bietet hochwertige Sensoren für Staub und Schmutz, die schnell auf Verunreinigungen in der Luft reagieren. Ein weiteres Highlight ist die Verdunstungsbefeuchtung, die für zusätzlichen Komfort sorgt.

Eine weitere gute Wahl ist der deutsche Ideal AP40 Pro Luftreiniger, der eine Luftdurchflussrate von bis zu 440 m³/h erreicht. Sein HEPA H14-Filter gehört zu den besten auf dem Markt und kann einen Großteil der in der Luft befindlichen Viren neutralisieren. Das Modell wurde von der renommierten Schwarzkopf-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Mainfranken Institute of Hygiene zertifiziert und für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen zugelassen. Allerdings sollte beachtet werden, dass die Filterklasse allein nicht das entscheidende Kriterium ist – die tatsächliche Leistung (ausgedrückt als CADR) ist wichtiger. HEPA H14-Filter und höher machen vor allem in Räumen Sinn, in denen die gesamte Frischluftzufuhr durch diesen Filter geleitet wird. Freistehende Luftreiniger vermischen verunreinigte Luft mit gereinigter Luft, weshalb eine vollständige Luftreinigung nicht möglich ist. Daraus ergibt sich, dass nicht die Filtrationsstufe, sondern die Durchflusskapazität (CADR-Wert) entscheidend ist.

Nach den Empfehlungen der Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) ist der beste Luftreiniger LIFAair LA510. Das Gerät verfügt über einen beeindruckend hohen CADR-Wert von bis zu 600 m³/h. Untersuchungen des Guangzhou Institute of Microbiology haben gezeigt, dass der LIFAair-Filter (HEPA E12) bis zu 99,99 % der H1N1-Viren mit einer Größe von nur 80–120 nm abfangen kann – ein Wert, der in etwa der Größe des Coronavirus entspricht. Zudem reagiert der Luftreiniger außergewöhnlich schnell auf Luftqualitätsveränderungen und erhöht seine Leistung bereits ab einer Verschmutzung von 12 µg/m³. Besonders hervorzuheben ist die mitgelieferte Kontroll- und Messstation mit einem CO2-Sensor, der zusätzlich die Konzentration von Kohlendioxid überwachen kann.

Die Wissenschaftler der Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) betonen, dass kein einzelnes Schutzmittel ausreicht. Alle Maßnahmen müssen kombiniert werden, um das Infektionsrisiko durch das SARS-CoV-2-Virus wirklich zu verringern. Da uns das Coronavirus noch lange begleiten wird, müssen wir lernen, damit zu leben und unsere Umgebung bestmöglich zu schützen. Die besten Maßnahmen zur Reduzierung des Infektionsrisikos sind: Abstand halten, Masken tragen, Räume regelmäßig lüften und Luftreiniger verwenden, die Viruspartikel aus der Luft filtern.