Der Aufenthalt in Bereichen mit hoher Luftverschmutzung wirkt sich negativ auf unsere Gesundheit aus. Zahlreiche Studien bestätigen die schädlichen Auswirkungen von Schadstoffen in der Luft. Doch woher stammt die schlechte Luftqualität? Welche Folgen hat sie für unsere Gesundheit, und was können wir tun, um uns vor Luftverschmutzung zu schützen? Die Antworten auf diese Fragen findest du in unserem Artikel.

Luft ist ein Gasgemisch, das zu 78 % aus Stickstoff, zu 21 % aus Sauerstoff und zu 1 % aus Argon sowie anderen Aerosolen wie Kohlendioxid, Neon und Helium besteht. Alle Stoffe, die nicht zu diesen natürlichen Bestandteilen gehören oder deren Konzentration über den festgelegten Grenzwerten liegt, gelten als Schadstoffe. Ihre Quellen können sowohl menschliche Aktivitäten als auch natürliche Faktoren sein.

Weitere detaillierte Informationen zu den Ursachen der Luftverschmutzung findest du in unserem Artikel Woher kommt verschmutzte Luft?

Es ist wichtig zu wissen, dass nicht alle Luftschadstoffe den menschlichen Körper gleichermaßen beeinträchtigen. Einige chemische Verbindungen sind besonders gefährlich, weshalb ihre Konzentration bei der Bestimmung der allgemeinen Luftqualität eine entscheidende Rolle spielt.

Feinstaub besteht aus einer Mischung aus festen und flüssigen Partikeln, die in der Luft schweben, darunter Kadmium, Nickel, Blei, Schwefel und Asbest. Er gehört zu den Hauptbestandteilen des Smogs und ist besonders toxisch. Aufgrund ihrer geringen Größe dringen Feinstaubpartikel leicht in den menschlichen Körper ein und können zahlreiche gesundheitliche Probleme verursachen.

Studien zeigen, dass eine langfristige Exposition gegenüber Feinstaub das Risiko für Arteriosklerose, Krebs und Atemwegserkrankungen erhöht. Hauptquellen sind menschliche Aktivitäten wie die Verbrennung von Brennstoffen in der Industrie (Energieproduktion und Umwandlung), Haushalten (Kamine und Heizöfen) sowie der Straßenverkehr.

Dieses geruchlose Gas, auch als Kohlenstoffmonoxid oder "tödliches Gas" bekannt, ist insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten eine Gefahr. Es entsteht bei der unvollständigen Verbrennung von Kohle in undichten Kaminen oder Gasheizungen und kann Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Schwäche und Ohnmacht hervorrufen. Eine hohe Konzentration in der Luft kann zu Herzschäden und schweren Kreislauferkrankungen führen.

Stickoxide entstehen unter anderem durch die Emissionen von Autos, Zügen und Schiffen. Schon eine kurzfristige Exposition kann Atemwegsreizungen (Husten, pfeifende Atmung) und Augenreizungen verursachen. Langfristige Belastung mit Stickstoffdioxid schwächt das Immunsystem und erhöht das Risiko für bakterielle und virale Infektionen wie Asthma und Lungenerkrankungen.

Der Hauptverursacher von Schwefeldioxid-Emissionen sind industrielle Prozesse in großen Produktionsanlagen wie Kohlekraftwerken oder Raffinerien. Eine hohe Konzentration von Schwefeloxiden führt zur Bildung von Sulfataerosolen, die in Verbindung mit Wasser die Hauptbestandteile von saurem Regen – Schwefelsäure – bilden. Dieser kann die Schleimhäute von Nase, Rachen und Lunge schädigen.

Ozon ist ein dreiatomiges Sauerstoffmolekül, das natürlicherweise in der Stratosphäre in Höhen von 20–30 km vorkommt. Nach einem Gewitter riecht die Luft oft frisch und sauber – dies ist auf die erhöhte Ozonkonzentration zurückzuführen. Trotz dieses angenehmen Geruchs ist Ozon jedoch auch ein Treibhausgas, das in großen Mengen gesundheitsschädlich sein kann. Hohe Ozonwerte können das Immunsystem schwächen, Schläfrigkeit, Kopfschmerzen und sogar einen Blutdruckabfall verursachen.

Benzol gehört zur Gruppe der aromatischen Kohlenwasserstoffe und ist weit verbreitet in der Umwelt. Es kommt natürlich in Boden, Wasser und Luft vor, seine verstärkte Emission ist jedoch hauptsächlich auf industrielle Tätigkeiten wie die Verarbeitung von Erdöl, das Verbrennen von Öl oder Kohle zurückzuführen. Benzol wird auch in vielen chemischen Produkten wie Reinigungsmitteln, Farben, Farbstoffen und Klebstoffen verwendet. Diese hochgiftige Substanz ist krebserregend und mutagen.

Kohlendioxid ist einer der Hauptverursacher des Treibhauseffekts und schädlich für die Umwelt. Obwohl CO2 ein natürlicher Bestandteil der Atmosphäre ist, kann eine übermäßige Konzentration zur Übersäuerung des Körpers, zur Entwicklung von Krankheiten (einschließlich Krebs) und zu Hirnschwellungen führen. Die Hauptquellen für hohe Emissionen sind Kohlekraftwerke, die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Öl und Benzin sowie das Heizen mit Kohle und Holz in Privathaushalten.

Der steigende Energiebedarf, der rasante technologische Fortschritt und die intensive Nutzung von Fahrzeugen haben zu einem Anstieg der Emissionen vieler schädlicher Gase in die Atmosphäre geführt, darunter Kohlendioxid, flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Feinstaub.

Es ist eine Tatsache, dass der Aufenthalt in stark verschmutzter Luft unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit erheblich beeinträchtigt. Leider sind wir fast überall damit konfrontiert – nicht nur auf der Straße, sondern auch zu Hause oder am Arbeitsplatz. Schadstoffe gelangen durch die Atmung in unseren Körper und erhöhen so das Risiko für verschiedene Erkrankungen.

Luftverschmutzung stellt für jeden eine Gefahr dar, doch einige Personengruppen sind besonders anfällig für ihre negativen Auswirkungen. Dazu gehören:

Schauen wir uns nun genauer an, wie Luftverschmutzung die verschiedenen Körpersysteme beeinflussen kann. Denn es ist wichtig zu betonen, dass schädliche Substanzen in unserer Umgebung nicht nur die oberen Atemwege, sondern auch andere Organe belasten.

Das Einatmen verschmutzter Luft kann die Funktion des zentralen Nervensystems beeinträchtigen. Zu den möglichen Symptomen gehören Kopfschmerzen, Unruhe, depressive Verstimmungen und Gedächtnisprobleme.

Es wurde nachgewiesen, dass Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 Mikrometer in das Gehirngewebe eindringen können, was gefährliche Entzündungsreaktionen auslösen und das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer erhöhen kann.

Bei älteren Menschen führt eine langfristige Exposition gegenüber verschmutzter Luft häufig zu kognitiven Beeinträchtigungen und einer Verschlechterung der geistigen Leistungsfähigkeit.

Auch Kinder sind von umweltbedingten Nervenerkrankungen betroffen. Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen schlechter Luftqualität und schulischen Leistungen. Es wurde festgestellt, dass Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft hohen Schadstoffkonzentrationen ausgesetzt waren, schlechtere Intelligenzwerte erzielten, häufiger an depressiven Verstimmungen litten und Konzentrations- sowie Gedächtnisprobleme hatten.

Das Einatmen verschmutzter Luft kann zur Entwicklung oder Verschlimmerung von Atemwegserkrankungen führen, darunter Allergien, Reizungen der Augen, des Rachens und der Nase sowie ernsthafte Erkrankungen wie Asthma, Lungenentzündung oder Bronchitis.

In Deutschland sind Atemwegserkrankungen wie Asthma weit verbreitet. Schätzungen zufolge leiden etwa 8 Millionen Menschen an Asthma bronchiale, wobei 10 bis 15 % der Kinder und 5 bis 7 % der Erwachsenen betroffen sind. Die Prävalenz bei Erwachsenen lag im Jahr 2019 bei 8,0 %, wobei Frauen mit 9,1 % häufiger betroffen waren als Männer mit 7,0 %.

Luftverschmutzung, insbesondere durch Feinstaub und Stickstoffdioxid, trägt maßgeblich zur Entstehung und Verschlimmerung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei. Diese Schadstoffe fördern die Entwicklung von Arteriosklerose, was zu Erkrankungen wie koronarer Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Herzinfarkt, Schlaganfall und Bluthochdruck führen kann. Studien zeigen, dass etwa 60 % der durch Luftverschmutzung verursachten Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen sind.

Während der Schwangerschaft kann die Exposition gegenüber Luftschadstoffen das Risiko für Frühgeburten und ein geringes Geburtsgewicht erhöhen. Zudem steigt das Risiko, dass Kinder später psychische Erkrankungen entwickeln, wenn Schwangere toxische Gase und Feinstaubpartikel einatmen.

Es ist daher entscheidend, Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität zu ergreifen, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und das Risiko für Atemwegs- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass verschmutzte Luft nahezu alle Systeme unseres Körpers negativ beeinflussen kann, was leider zu einer erhöhten Sterblichkeit führt.

Ein Ereignis, das diese These bestätigte, war mit Sicherheit der sogenannte Große Londoner Smog im Jahr 1952. Die Konzentration von Luftverschmutzungen (Feinstaub und Schwefeldioxid) war damals extrem hoch, was zu zahlreichen Todesfällen führte. Schätzungen zufolge starben infolgedessen etwa 12.000 Menschen. Erwähnenswert sind auch Studien aus den 1990er-Jahren. Daten, die von mehreren amerikanischen Laboren aus verschiedenen Städten veröffentlicht wurden, zeigten eine Korrelation zwischen erhöhten täglichen Feinstaubkonzentrationen und einer erhöhten Sterblichkeit am Folgetag. Je nach Stadt lag die Sterblichkeit um 4–7 % höher.

Eine weitere Studie, die den Einfluss von Luftverschmutzung auf die Sterblichkeit verdeutlicht, wurde von Wissenschaftlern der Harvard University und des University College London durchgeführt. Sie belegten, dass weltweit jeder fünfte Todesfall auf Luftverschmutzung durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe zurückzuführen ist. Doch Belege für die Verbindung zwischen Sterblichkeit und der Exposition gegenüber toxischen Luftschadstoffen müssen nicht weit gesucht werden. In den vergangenen Jahren informierten die Europäische Umweltagentur und die Weltgesundheitsorganisation darüber, dass jährlich etwa 45.000 Menschen in Polen aufgrund von Smog sterben. Neuere Erkenntnisse zeigen jedoch, dass diese Zahlen möglicherweise zu niedrig angesetzt waren – laut Wissenschaftlern der Harvard University und des University College London liegt die tatsächliche Zahl bei etwa 100.000 Todesfällen, wobei die große Mehrheit ältere Menschen betrifft.

Auch ein Ranking des Barcelona Institute for Global Health liefert aufschlussreiche Daten – es listet europäische Städte mit der höchsten und niedrigsten Sterblichkeit aufgrund hoher Konzentrationen von PM2.5 und NO2 in der Luft. Leider belegten polnische Städte (die Metropolregion Schlesien) den fünften Platz unter den Regionen mit der höchsten Sterblichkeit infolge hoher Feinstaubbelastung. Noch schlechter schnitten die italienischen Städte Brescia, Bergamo, Vicenza und die tschechische Stadt Karviná ab. Unter den Städten mit der geringsten Sterblichkeit aufgrund dieser Schadstoffe dominierte Skandinavien. Zu den Städten mit der niedrigsten Sterblichkeit durch PM2.5 gehörten Reykjavík (Island), Tromsø (Norwegen), Umeå (Schweden), Oulu (Finnland) und Jyväskylä (Finnland). Die niedrigste Sterblichkeit aufgrund von NO2 wurde in Tromsø, Umeå, Oulu, Kristiansand (Norwegen) und Pula (Kroatien) verzeichnet.

Alle oben genannten Studien zeigen eindeutig die Korrelation zwischen erhöhter Sterblichkeit und der Exposition gegenüber Luftverschmutzung.

Es ist auch wichtig zu betonen, dass Luftverschmutzung nicht nur für den Menschen, sondern für das gesamte Ökosystem gefährlich ist. Wissenschaftler warnen seit vielen Jahren davor, dass unsere Erde von einer klimatischen Katastrophe bedroht ist. Obwohl viele Menschen diese Warnungen noch immer ignorieren, zeigen Studien eindeutig – die Emission schädlicher Gase ist eine der Hauptursachen für Umweltverschmutzung.

Das Vorhandensein toxischer Substanzen in der Luft kann das gesamte Ökosystem negativ beeinflussen. Tatsächlich ist die Luftverschmutzung maßgeblich für das Entstehen vieler besorgniserregender Phänomene verantwortlich. Nachfolgend beschreiben wir einige davon.

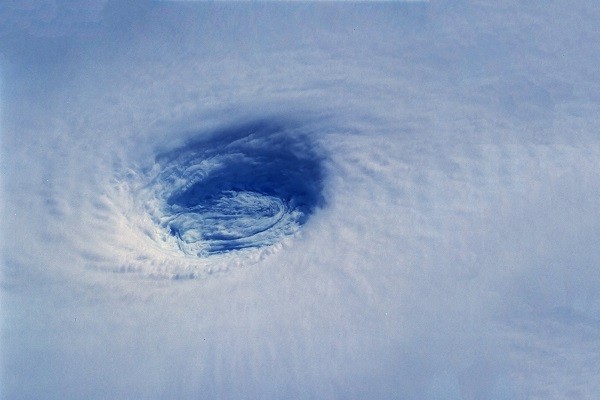

Eines dieser Phänomene ist der Treibhauseffekt, also die stetige Erhöhung der Temperaturen auf der Erde. Seine Verstärkung führt zum Abschmelzen der Gletscher und damit zum Anstieg des Meeresspiegels. Ein weiteres Beispiel ist das Ozonloch, dessen Folgen unter anderem eine höhere Krebsrate und eine geschwächte Immunabwehr sind. Erwähnenswert ist auch der Smog, der durch die Mischung von Nebel mit Rauch und Abgasen entsteht und nicht nur für den Menschen, sondern für alle lebenden Organismen gesundheitliche Schäden verursachen kann.

Eine weitere Folge der Luftverschmutzung sind saurer Regen, der unter anderem für das Artensterben, Vergiftungen von Tieren und die Zerstörung der Vegetation verantwortlich ist. Eine zu hohe Konzentration toxischer Substanzen kann auch zur Entstehung von Gerüchen führen – unangenehme Düfte, die durch die Mischung verschiedener chemischer Verbindungen entstehen.

Die Luftqualität in Deutschland hat sich in den letzten Jahren verbessert, doch es gibt weiterhin Herausforderungen, insbesondere in städtischen Gebieten. Laut dem Umweltbundesamt wurden im Jahr 2024 erstmals alle europäischen Grenzwerte zur Luftqualität eingehalten. Dennoch kam es in den letzten Wochen aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen zu erhöhten Feinstaubbelastungen.

Der Luftqualitätsindex (LQI) des Umweltbundesamtes bewertet die Luftqualität in fünf Stufen, basierend auf den Konzentrationen von Feinstaub (PM₂,₅ und PM₁₀), Ozon (O₃) und Stickstoffdioxid (NO₂). Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die LQI-Stufen und die entsprechenden Konzentrationsbereiche dieser Schadstoffe:

| Luftqualitätsindex | PM₂,₅ (µg/m³) | PM₁₀ (µg/m³) | O₃ (µg/m³) | NO₂ (µg/m³) |

|---|---|---|---|---|

| Sehr gut | 0–10 | 0–20 | 0–60 | 0–20 |

| Gut | 11–20 | 21–35 | 61–120 | 21–40 |

| Mäßig | 21–25 | 36–50 | 121–180 | 41–100 |

| Schlecht | 26–50 | 51–100 | 181–240 | 101–200 |

| Sehr schlecht | >50 | >100 | >240 | >200 |

Diese Werte dienen als Orientierung für die Bevölkerung, um das Gesundheitsrisiko durch Luftverschmutzung besser einschätzen zu können. Bei schlechter oder sehr schlechter Luftqualität sollten empfindliche Personen körperliche Aktivitäten im Freien reduzieren.

Es ist weiterhin wichtig, Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität zu ergreifen, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und Umweltbelastungen zu reduzieren. Dazu gehören die Reduzierung des Verkehrsaufkommens, der Ausbau erneuerbarer Energien und die Förderung nachhaltiger Mobilitätskonzepte.

In Deutschland wird die Luftqualität anhand des Luftqualitätsindex (LQI) bewertet, der in fünf Stufen unterteilt ist: sehr gut, gut, mäßig, schlecht und sehr schlecht. Dieser Index basiert auf den gemessenen Konzentrationen von Schadstoffen wie Feinstaub (PM₂,₅ und PM₁₀), Ozon (O₃) und Stickstoffdioxid (NO₂).

Für Benzol (C₆H₆) und Kohlenmonoxid (CO) gelten in Deutschland spezifische Grenzwerte. Die 39. Bundes-Immissionsschutzverordnung legt folgende Höchstwerte fest:

| C6H6 (Benzol, µg/m³) | CO (Kohlenmonoxid, mg/m³) |

|---|---|

| ≤ 5 (Jahresmittelwert) | ≤ 10 (8-Stunden-Mittelwert) |

| 5,1 – 30 | 10,1 – 30 |

| > 30,1 | > 30,1 |

Bei Überschreitung dieser Werte können gesundheitliche Beeinträchtigungen auftreten, insbesondere bei empfindlichen Personen. Es wird empfohlen, die Exposition gegenüber solchen Schadstoffen zu minimieren und bei erhöhten Konzentrationen Aktivitäten im Freien einzuschränken.

Wie bereits erwähnt, ist verschmutzte Luft ein reales Problem sowohl für Menschen als auch für die Umwelt. Um die Luftqualität zu verbessern, werden schrittweise Veränderungen eingeführt, die mittlerweile nahezu alle Lebensbereiche betreffen.

Zu den wirksamsten Maßnahmen zur Bekämpfung der Luftverschmutzung, die im öffentlichen Bereich ergriffen werden, gehören:

Die Sorge um eine gute Luftqualität im eigenen Zuhause ist sowohl für die Gesundheit als auch für das Wohlbefinden aller Bewohner von großer Bedeutung. Schließlich verbringen wir dort einen Großteil unserer Zeit – sei es beim Entspannen oder Arbeiten. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass nicht nur Feinstaub, Smog und Abgase, die in die Wohnung gelangen, für schlechte Luftqualität verantwortlich sind. Auch folgende Faktoren können in Innenräumen gesundheitsschädliche Schadstoffe verursachen:

Mehr über Schadstoffe in unseren Wohnräumen und ihre Quellen erfährst du in unserem Artikel Schlechte Luftqualität im Zuhause.

Wie können wir also Schadstoffe in unseren Wohnungen effektiv reduzieren? Eine der wichtigsten Maßnahmen ist das regelmäßige Lüften – frische Luft wirkt sich positiv auf unsere Gesundheit und Stimmung aus. Während es im Sommer kein Problem ist, die Räume zu lüften, wird es im Winter komplizierter. In der Heizperiode, wenn Smog besonders stark auftritt, kann das Öffnen der Fenster dazu führen, dass noch mehr Schadstoffe ins Haus gelangen. Daher ist es ratsam, regelmäßig die Luftverschmutzungswerte in der eigenen Region zu überprüfen und an Tagen mit hoher Schadstoffbelastung auf das Lüften zu verzichten. Auch im Frühling kann das Lüften problematisch sein, da die Pollenbelastung hoch ist und Allergiker verstärkt unter Beschwerden leiden können.

Ein weiterer wichtiger Faktor für gute Luftqualität ist die Luftfeuchtigkeit. Experten empfehlen einen Wert zwischen 40-60%. Zu trockene Luft wirkt sich besonders in der Heizperiode negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus. Andererseits kann übermäßige Feuchtigkeit ebenfalls schädlich sein. Räume mit zu hoher Luftfeuchtigkeit sind anfälliger für Schimmel- und Pilzbildung.

Es gibt viele effektive Geräte, die die Luftqualität in Innenräumen verbessern können. Dazu gehören unter anderem Luftreiniger, Luftbefeuchter, Klimaanlagen, Luftentfeuchter, Staubsauger oder Ionisatoren. Hier konzentrieren wir uns jedoch auf Luftreiniger, da sie die umfassendste Wirkung bieten.

Im Angebot führender Hersteller finden sich Modelle mit fortschrittlichem Filtersystem, Befeuchtungsfunktion oder Ionisation. Diese Geräte bewältigen effektiv die Neutralisierung der meisten Schadstoffe – sowohl externer (Feinstaub, Abgase, Allergene und Smog) als auch interner (flüchtige organische Verbindungen, Zigarettenrauch, Staub). Damit sind Luftreiniger eine hervorragende Lösung zur umfassenden Verbesserung der Luftqualität im Zuhause und eine wertvolle Investition in unsere Gesundheit.