Wie wählt man einen Luftreiniger aus? Schritte vor dem Kauf – Schritt für Schritt

Du weißt bereits, dass du ein solches Gerät benötigst, bist dir jedoch nicht sicher, welches du wählen solltest, um später keine Reue zu empfinden. Keine Sorge – unser Kaufberater erklärt jeden wichtigen Parameter für Luftreiniger.

1. Für wie viele Räume soll der Luftreiniger ausgelegt sein?

Die erste Frage, die du dir stellen solltest: Wo möchtest du für saubere Luft sorgen? Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer – oder vielleicht die Küche, in der du gerne viel Zeit beim Zubereiten von Mahlzeiten verbringst? Tipp: Die Grundregel lautet 1 Luftreiniger = 1 Raum, da ein einzelnes Gerät nicht für saubere Luft in der gesamten Wohnung sorgen kann – selbst wenn du ein Modell für 120 m² wählst und deine Wohnung 60 m² hat. Das liegt daran, dass es zwischen den Räumen keine gute Luftzirkulation gibt – Wände, Türen etc. blockieren den Luftaustausch. Wenn du sparen möchtest, kannst du ein Modell kaufen und es zwischen den Räumen hin- und hertragen – tagsüber im Wohnzimmer, nachts im Schlafzimmer. Tipp: Achte dann auf ein Modell mit Rollen, die den Transport erleichtern.

2. Wie groß ist der Raum? Der wichtigste Parameter – CADR

Du stehst vor dem wichtigsten Auswahlkriterium für einen Luftreiniger: seiner Leistung. Lassen wir uns zuerst klären – was genau ist dieser CADR? CADR steht für „Clean Air Delivery Rate“, also die Menge an sauberer und frischer Luft, die das Gerät liefert. Der CADR-Wert gibt das Volumen an Luft an, das ein Luftreiniger innerhalb einer Stunde filtern kann. Diese Einheit wurde von der unabhängigen amerikanischen Forschungseinrichtung AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers) eingeführt. Wichtig ist, dass AHAM empfiehlt, CADR für Partikel unterschiedlicher Größe zu berechnen: Zigarettenrauch (0,09 – 1,0 µm), Pollen (0,5 – 3,0 µm) und Staub (0,5 – 11,0 µm). Doch nur wenige Hersteller geben Werte für alle drei Faktoren an und durchschnittlich wird die Angabe für Staub verwendet, was eine akzeptable Lösung ist.

Gut – jetzt wissen wir, was CADR ist – aber wie berechnet man die Leistung für einen bestimmten Raum? Nehmen wir an, unser Zimmer hat eine Fläche von 25 m². Damit die Luft gründlich gereinigt wird, sollte das Gerät mindestens eine dreifache Luftwechselrate pro Stunde ermöglichen (dieser Wert wird üblicherweise zur Berechnung der Leistung von Luftreinigern verwendet). Ein weiterer Aspekt ist die Raumhöhe; wenn du diese nicht kennst, kannst du mit 2,75 m rechnen, was dem Durchschnitt in polnischen Gebäuden entspricht – ältere Gebäude können jedoch höher sein. Mit diesen Werten lässt sich die erforderliche CADR-Leistung des Luftreinigers berechnen – 25 m² × 3 Luftwechsel × 2,75 m = 206,25 CADR. Dieses Ergebnis ist die minimale Leistung, die für den Raum benötigt wird. Ein einfacher Ansatz ist, die Raumgröße mit 10 zu multiplizieren, also 25 × 10 = 250 – so kannst du sicher sein, dass das Gerät den Raum gründlich reinigen wird. Damit du nicht alles selbst berechnen musst, haben wir ein einfaches Tool erstellt.

Tool zur Berechnung der benötigten CADR-Leistung

Erklären wir das an einem Modellbeispiel: Der Luftreiniger Klarta Stor 2 hat eine maximale CADR-Leistung von 600 m³/h. Teile 600 CADR ÷ 3 Luftwechsel ÷ 2,75 m Raumhöhe = 72,7 m² – diese Fläche kann dieses Modell abdecken. Einfacher ist es, 600 durch 10 zu teilen – das garantiert eine gründliche Luftreinigung in einem Raum von 60 m². Meistens geben die Hersteller jedoch die maximale Abdeckungsfläche an. Tipp: Wähle einen etwas stärkeren Luftreiniger und nutze die 10er-Regel.

Hersteller geben die Leistung ihres Geräts auch oft in Luftdurchsatz an. Was bedeutet das? Es ist das gesamte Luftvolumen, das vom Ventilator angesaugt wird, ohne die tatsächliche Filterung (Filterklasse, HEPA-Dichte und Filterdichtigkeit) zu berücksichtigen – dieser Wert kann um bis zu 80 % sinken! Zum Beispiel hat der Luftreiniger Sharp UA-KCP100E-W einen Luftdurchsatz von 600 m³/h – wenn du seinen CADR erfahren möchtest, kannst du den Durchschnittswert von 0,95 anwenden: 600 × 0,95 = 570 CADR. Aber dies ist nur ein Durchschnittswert – hier kommt ein H13 HEPA-Filter + gute Filterdichtigkeit ins Spiel, damit die gesamte Luft gefiltert wird. Zusammengefasst: CADR ist nicht gleich Luftdurchsatz, kann jedoch sehr nahe liegen.

3. Energieverbrauch und Lautstärke – technische Parameter

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Auswahl eines guten Luftreinigers sind seine technischen Parameter. Neben der bereits beschriebenen Leistung solltest du auch auf die Lautstärke und den Stromverbrauch achten. Beim Betrachten des Lautstärkeetiketts (verfügbar in der Kategorieübersicht) und des Energieverbrauchs solltest du sowohl die minimalen als auch die maximalen Werte beachten. Hersteller heben gerne die minimalen Werte hervor und lassen den maximalen außer Acht. Tipp: Wähle ein leistungsstärkeres Gerät als für die Fläche angegeben. Warum? Weil der Ventilator weniger oft auf höhere Geschwindigkeiten umschalten muss und schneller mit verschmutzter Luft fertig wird. Das führt zu einer niedrigeren Lautstärke und geringerem Stromverbrauch.

Beim Vergleich von Lautstärke und Stromverbrauch zwischen verschiedenen Modellen lohnt es sich, die Werte zu addieren: Wenn die Lautstärke 18-54 dB beträgt, ergibt sich eine Summe von 72 dB. Beachte, dass ein Bereich von 24-46 dB nur 70 dB ergibt. Du kannst entscheiden, welches Gerät die bessere Wahl ist.

4. Filter im Luftreiniger

Kommen wir zum eigentlichen „Herzstück“ jedes Luftreinigers. Ein gutes Gerät sollte mindestens eine 3-stufige Filtration bieten: Vorfilter, HEPA und Aktivkohlefilter. Dies ist das „Minimum und Maximum“, da alle zusätzlichen Filter bestenfalls unterstützend wirken und nicht die Luft reinigen – das ist oft ein Marketingtrick der Hersteller. Das oben genannte Set kann nahezu eine vollständige Entfernung von Schadstoffen gewährleisten.

Besonders der HEPA-Filter sollte genau betrachtet werden – seine Klasse und Größe. Er ist absolut das wichtigste Filterelement, das praktisch alle mikroskopischen Verunreinigungen neutralisiert. Tipp: Ein HEPA-Filter sollte mindestens der Klasse E12 entsprechen; am häufigsten wird jedoch H13 verwendet. Wenn du auf höhere Effizienz Wert legst, suche nach dem seltenen H14-Filter. Der Unterschied zwischen E12 und H14 ist jedoch gering – E12 hat eine Effizienz von 99,5 %, H13 von 99,95 %, und H14 von 99,995 %. Ein niedrigerer E11 bietet jedoch nur 95 % Effizienz. Beachte auch die Größe, was die Lebensdauer verlängert. Ein leistungsstärkerer Luftreiniger benötigt auch einen größeren HEPA-Filter, damit die gesamte Luft problemlos hindurchströmen kann. Auf den Produktseiten findest du Informationen zur Größe des HEPA-Filters. Nicht alle Hersteller geben diese an, aber wir berechnen sie oft selbst in unserem Labor.

Interessantes Detail: HEPA H14-Filter werden häufig in Laboratorien oder z. B. in der Prozessorproduktion eingesetzt, da in solchen Umgebungen die gesamte Luft durch ein mechanisches Belüftungssystem gefiltert wird. Dort wird 100 % der Luft durch den Filter geleitet, was in einem Raum nicht möglich ist. HEPA H14 ist in diesen Umgebungen sinnvoller. Ein HEPA-Filter beeinflusst die Leistung des Luftreinigers – je dichter E12, H13 und H14, desto höher der Luftwiderstand, was die Leistung senkt. Für den häuslichen Gebrauch empfehlen wir daher ein leistungsstärkeres Modell mit der optimalen Klasse E12 oder H13.

Ein wichtiges Element der Filtration ist auch Aktivkohle, die Gerüche und Gase absorbiert. Die Regel ist einfach: Ein besserer Filter hat mehr Aktivkohle. Tipp: Die Größe des Filters ist weniger wichtig als die Menge der Aktivkohle. Was nützt ein großer Filter, wenn er nur wenig Aktivkohle enthält und nicht genügend Gerüche absorbiert? Wie beim HEPA-Filter kannst du die Menge der Aktivkohle auf den Produktseiten vergleichen.

5. Betriebskosten – jährliche Kosten für Filter

Ein wichtiger Faktor, der das Haushaltsbudget beeinflusst, und jeder Hersteller bietet seine Filter zu unterschiedlichen Preisen an. Es lohnt sich zu überlegen, ob es sinnvoll ist, Modelle mit mehr Filtern als den oben genannten zu wählen. Dies erhöht die Kosten bei praktisch gleichbleibender Luftreinigungsqualität. Tipp: Hersteller berechnen die Lebensdauer der Filter unterschiedlich – einige gehen von einer Nutzung des Geräts für 8 Stunden täglich aus, andere von 24 Stunden täglich, was im ersten Fall eine längere Lebensdauer ergibt. Wir schätzen die Kosten auf der Grundlage unserer eigenen Erfahrungen und der Rückmeldungen unserer Kunden und geben realistische Beträge an.

Ein gutes Beispiel ist Sharp, der die Lebensdauer des HEPA-Filters auf bis zu 10 Jahre angibt, was für die Luftqualität in Japan möglicherweise zutrifft. Wir schätzen dies auf 3 Jahre ein, aber es ist wichtig zu wissen, dass die Lebensdauer des Filters von der Menge an Schadstoffen abhängt, die er aufnimmt – also letztendlich vom Standort. In Küstengebieten wird es viel weniger Verunreinigungen geben als z. B. in Małopolska. Ein weiterer führender Hersteller, Philips, gibt eine Lebensdauer von 3 Jahren für einen 2,44 m² großen Filter an, basierend auf einer Nutzung von 8 Stunden täglich. Der schwedische Hersteller Blueair ist hier sehr streng und schätzt, dass ihre großen Filter (ca. 3,5 m²) ein Jahr halten, was aus unserer Sicht übertrieben ist, da sie problemlos 2 Jahre halten können.

7. Sensoren – das A und O für den Automatikmodus und die Luftqualitätsanzeige

Man kann sagen: Kein Sensor, kein guter Luftreiniger. Beachte, dass oft ein günstiger Preis (insbesondere bei No-Name-Marken) mit dem Fehlen eines Sensors einhergeht. Achte auf das Vorhandensein mindestens eines einfachen optischen Luftqualitätssensors. Ein Lasersensor ist definitiv besser und garantiert eine genauere Arbeitsweise des Geräts. Warum ein Sensor im Luftreiniger? Er liefert die Daten für den Automatikmodus und die Luftqualitätsanzeige. Der Benutzer kennt die aktuelle Luftqualität, und der Luftreiniger passt seine Geschwindigkeit entsprechend den Verunreinigungen an.

„Luftqualitätssensor“, „Staubsensor“, „Partikelsensor“, „PM2.5-Sensor“ – was bedeuten diese Begriffe? Jeder Hersteller kann den in seinem Gerät verwendeten Sensor unterschiedlich benennen. Wichtig ist seine Genauigkeit, und viele Hersteller verstecken sich gerne hinter dem Begriff Luftqualitätssensor, was technisch korrekt ist, da selbst ein einfacher Hygrometer für 10 Euro ein solcher Sensor ist. Doch der laserbasierte PM2.5-Sensor ist die beste Lösung und sollte in hochwertigen Modellen gesucht werden.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Reaktion des Luftreinigers auf auftretende Verunreinigungen. Bis vor kurzem vernachlässigten viele Hersteller diesen Aspekt, ein Beispiel dafür ist der Luftreiniger von Xiaomi. Die frühen Modelle des asiatischen Herstellers schalteten auf eine höhere Leistung (und damit eine schnellere Reinigung) erst ab einer PM2.5-Konzentration von 76 µg/m³ um, was nach EU-AQI-Normen als schlechte Luftqualität gilt. Neue Modelle wechseln bereits ab 21 μg/m³ – es geht also! Der polnische Hersteller Klarta kann hier eine besonders schnelle Reaktion vorweisen, deren Gerät bereits ab 6 µg/m³ reagiert.

Tipp: Die beste Kombination ist ein PM2.5- und VOC-Sensor, die gemeinsam die automatische Funktion kontrollieren und Informationen über den aktuellen PM2.5- und Gasgehalt in der Luft liefern. Diese Kombination bieten beispielsweise die besten Modelle von Philips, LIFAair und Blueair. Darüber hinaus verfügen Luftreiniger oft auch über Feuchtigkeits- und Temperatursensoren (sehr nützlich in Modellen mit Befeuchtung) oder CO₂-Sensoren (selten zu finden).

8. Funktionen – Bedienkomfort

Jeder schätzt Komfort, oder? Die Hersteller von Luftreinigern überbieten sich in innovativen Lösungen, die unser Leben erleichtern sollen. Hier sind die wichtigsten Funktionen, die der beste Luftreiniger haben sollte.

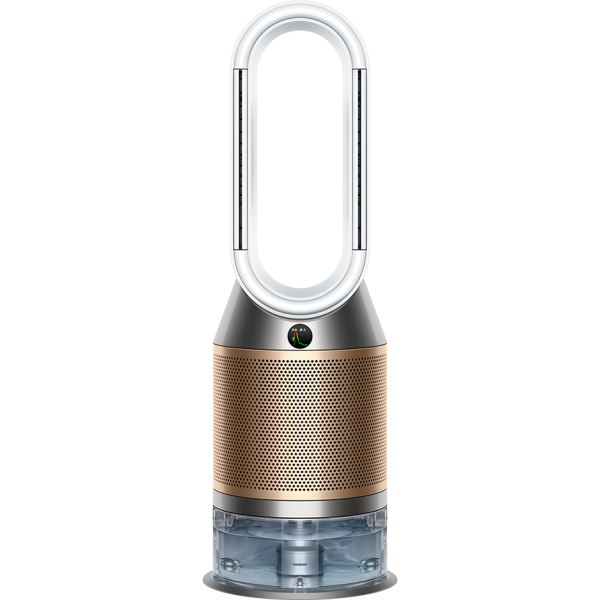

- Befeuchter, also ein 2-in-1-Gerät – wenn du Probleme mit trockener Luft hast, ist dies die ideale Lösung für dich. Meistens handelt es sich um einen Verdunstungsbefeuchter, also die gesündeste Option. Tipp: Überprüfe vor dem Kauf, ob das Modell über einen Feuchtigkeits- und Temperatursensor verfügt und automatisches Befeuchten bietet. Andernfalls musst du die relative Luftfeuchtigkeit selbst kontrollieren. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Größe des Wassertanks – je größer, desto länger kann das Gerät ohne Nachfüllen arbeiten.

- Ionisator – eine sehr beliebte Funktion. Sie trägt zur Verbesserung der Luftqualität bei und wird Allergikern empfohlen. Tipp: Wenn du über die Funktionsweise von Ionisatoren gelesen hast und diese Funktion in deinem Gerät haben möchtest, wähle eine zertifizierte und gut erforschte Ionisation, die sicher in der Anwendung ist. Ein hervorragendes Beispiel ist die Plasmacluster-Technologie von Sharp, die als am besten erforschte Ionisation weltweit in Millionen von Geräten eingesetzt wird. Verzichte auf Geräte mit fragwürdiger Ionisation.

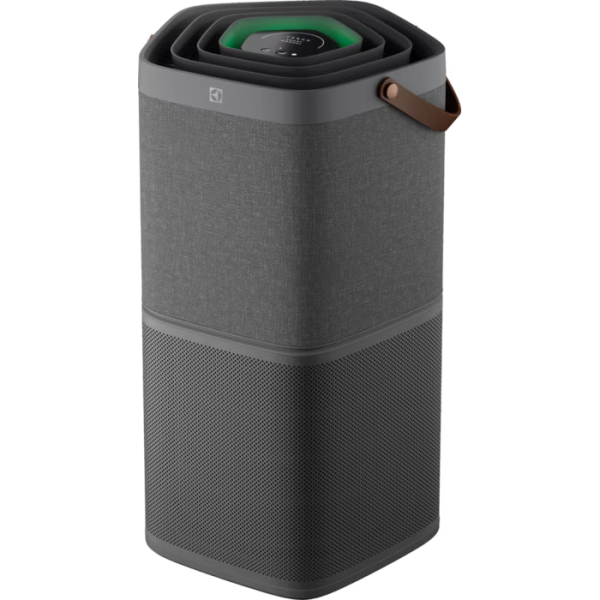

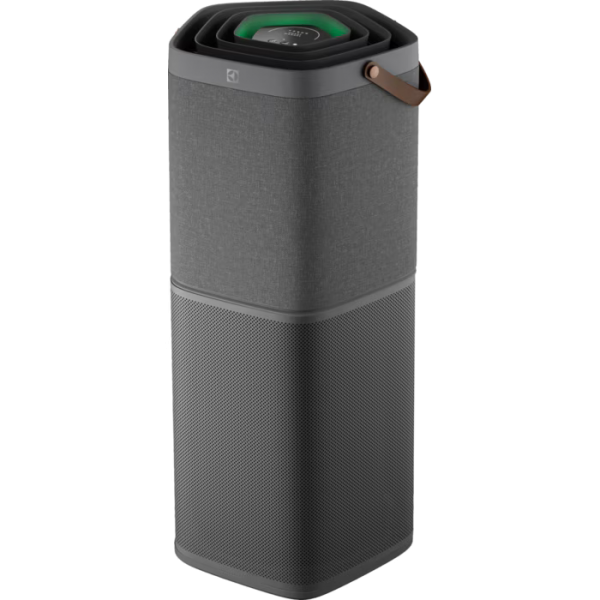

- Mobile App, also komfortable Steuerung von jedem Ort aus. Wenn du an einer guten App interessiert bist, empfehlen wir, die von den Herstellern selbst entwickelten Lösungen zu verwenden. Vor dem Kauf eines Luftreinigers lohnt es sich auch, Bewertungen im Google Play Store und im App Store zu lesen. Die schwedischen Marken Blueair und Electrolux sowie der niederländische Riese Philips bieten gute, herstellereigene Apps an. Schlechtere Apps gibt es bei Geräten mit dem Sharp-Logo, allerdings wurde diese Funktionalität erst kürzlich eingeführt, und wir hoffen, dass der Hersteller dies bald verbessert.

- Filterwechselanzeige – eine nützliche Funktion, die Kontrolle über den Filterzustand bietet. Hersteller handhaben diese Funktion unterschiedlich: Einige haben nur eine Anzeige, die einen Filterwechsel signalisiert. Der Nachteil dieser Lösung ist das Fehlen einer tatsächlichen Filterverschleißanzeige, die auf der Nutzungsdauer basiert – die Anzeige leuchtet einfach nach einer bestimmten Betriebsdauer auf. Wenn du diese Lösung verwendest, überprüfe den Filter – ist er dunkelgrau, muss er gewechselt werden; ist er hell, reicht das Absaugen. Eine bessere Lösung ist die prozentuale Filterverschleißanzeige (meistens über die App verfügbar). Dennoch ist dies ähnlich wie die bloße Anzeige. Die beste Lösung ist ein Gerät mit Algorithmen, die das Verhältnis zwischen Betriebsfrequenz und Luftqualität berechnen – das macht z. B. Blueair.

- Ventilator, auch als Kühlfunktion bekannt. Diese Funktion ist angesichts steigender Temperaturen sehr gefragt, doch Vorsicht bei der Auswahl – die Kühlfunktion kann effizient sein, die Luftreinigung jedoch minimal. Das liegt daran, dass bei einigen Geräten viel Luft an den Seiten entweicht und nur 30 % der Luft gefiltert werden. Den Philips-Modellen, die wir kürzlich getestet haben, kann man vertrauen. Wichtig ist zu verstehen, dass ein Luftreiniger mit Ventilator ähnlich wie ein Ventilator funktioniert – er senkt nicht die Temperatur, sondern sorgt für ein angenehmes Gefühl der Kühle.

- Heizfunktion ist eine zunehmend beliebte Zusatzfunktion in solchen Geräten. Beachte jedoch, dass die Heizfunktion den Stromverbrauch erheblich erhöhen kann – bis zu 2000 W. Tipp: Die Funktion kann z. B. vor der Heizsaison nützlich sein, wenn die städtische Heizung noch nicht aktiviert ist und man einen Raum vorwärmen möchte.

9. Wofür soll der Luftreiniger eingesetzt werden?

Suchst du ein Gerät zur Bekämpfung von Smog? Oder möchtest du deine Gesundheit und die deiner Familie schützen, indem du Allergene aus der Luft entfernst? Grundsätzlich kann jeder Luftreiniger mit HEPA-Filter diese Schadstoffe bewältigen. Wichtig ist dabei die richtige Leistungsauswahl – ein zu schwaches Gerät wird die Schadstoffe nicht vollständig entfernen. Tipp: Bei Allergieproblemen solltest du nach Modellen mit speziellen Anti-Allergie-Modi suchen, bei denen der Sensor auf die Bekämpfung von Allergenen eingestellt ist. Bei Allergien kann auch ein Ionisator hilfreich sein, und bei Smog ist ein Aktivkohlefilter wichtig.